水中の危険生物とファーストエイド(刺胞毒編)

水中にはさまざま危険生物がいます。

今回はその主な生物の特徴と万が一被害にあった時の対処法を体系的に整理してみたいと思います。

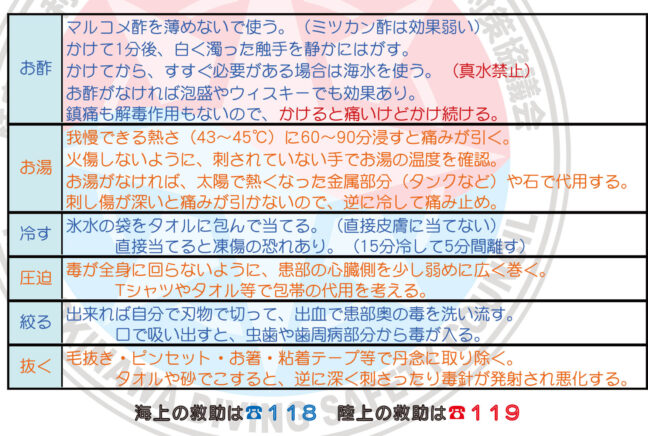

こちらが海洋危険生物の応急処置にまつわる正誤表とファーストエイドの詳細になります。

プリントアウトしてパウチっこして携帯すると便利です。

「鉤」とあるのは刺胞と呼ばれる鉤状の細胞から発射される毒によるもの。

「棘」はわかりやすいですね。物理的な「棘」に有毒物質が含まれるものです。

「槍」は貝類独特なもので、吻と呼ばれる口元からまさに「槍」のように毒牙を発射し、獲物に毒を注入して捕食します。

「咬」ウミヘビは毒牙、ヒョウモンダコは唾液に毒があります。いずれも噛まれることによって受傷するパターンです。

目次

刺胞動物

学術的には刺胞動物門とされ、どれもが触手に「刺胞」と呼ばれる、物理的、または化学的刺激に反応して毒液を発射する鉤針を装備した細胞(刺胞)をもつグループ。浮遊性と固着性のものに大きく分かれます。

クラゲの仲間

クラゲといえばどなたもよくご存知の海の危険生物ナンバーワンでしょう。

でもクラゲという名前が付いてても、ほとんど無害の刺胞動物に属さないクラゲもいます。

こちらのクラゲは名前こそクラゲですが、毒はありません。

刺胞動物ではなく有櫛動物という種類に分類されています。オビクラゲという帯のような長いクラゲも同じ仲間になります。このクラゲ自体には毒はありませんが、この類のクラゲが多発している時には後述する沖縄では「チンクイ」と言われるエビやカニの幼生であるゾエアなどのプランクトン類も多発しているケースが多く、むしろその「チンクイ」による被害が多発します。マンタの捕食シーンが見られるようなシーンも同様、肌が弱い人は間違いなく「チンクイ」にやられて痛い思いというか、痒い思いをすることでしょう。命に関わることはまずありませんが、ひどい時には唇がタラコみたいになってしまう事例も見たことがあります。

ハブクラゲ

沖縄で一番注意すべきクラゲがこちら、その名もハブクラゲ。

発生地は中部の〇〇マリーナと言われており、そこから夏場の南風に乗って西海岸に広がっているようです。ビーチや漁港内などの穏やかで、少し澱んだ海にしか来ないので、ダイバーが被害を受けることは稀です。この写真も都屋漁港の係留しているボートの近くで撮影したもの。

ただ、ウチの前のユーバンタビーチでもウチの長男が子供の頃刺されたこともありますので、沖縄西海岸の特に「イチャンダビーチ」と言われる管理者がいない自然のビーチではクラゲ防止フェンスなども設置されていないのでそういったローカルなビーチでの夏の海遊びの際には注意すべきでしょう。

怖いのはこのクラゲは遊泳者の動きに誘われて自らよってくることです。水面でバシャバシャと泳いでいたりするとその音や動きに誘因されて近寄ってきます。後述するカツオノエボシのように触手は長くはありませんが、その毒は強力で、特に子供が刺されるとショック状態に陥り、心肺停止に至る恐れもありますので注意が必要です。

内地ではアンドンクラゲがハブクラゲに匹敵する毒をもっています。

ハブクラゲをはじめクラゲ類への刺傷への対処法

クラゲ類の刺傷への一般的な対処法としては、まずは慌てずに体にまとわりついた刺胞のついた触手を除去すること。ありがちなのは砂などをかけて削ぎ落とそうとする行為ですが、絶対にNGです。皮膚に纏わりついた刺胞が連なった触手は、砂などをかけて無理に剥がそうとするとその刺激でまだ発射されていない刺胞までが発射されてしまい、症状を悪化させることになります。そこで登場するのがお酢。それも一番安いマルコメ酢がベスト。酢を触手にかけることで刺胞を無毒にすることができ、触手が白っぽく変色します。その後に触手を丁寧に除去した上で、氷嚢などで患部を冷やしながら、必ず病院で手当を受けます。ただし冷やし過ぎによる低温火傷や凍傷にはくれぐれも注意してください。

初期段階は言うまでもなく、処置中にも心肺停止になるようなら、救急要請を行いながら、心肺蘇生法などの救急救命処置も必要になります。

カツオノエボシ

ごめんなさい。流石にカツオノエボシの生体の写真は撮った記憶がありません。大昔に浜に打ち上げられたものは撮った記憶はありますがフィルム時代なのでデジタル媒体に起こすこと自体がハードルが高いのです。そのうちフリー素材などが見つかればアップします。興味のある方はググってみてください。

沖縄では滅多に見ることはありませんが、内地や世界ではおおよそ最も有名な有害クラゲです。その毒のある触手は本体から10m以上も伸びることがあるので、水中ではその存在にすら気が付かないこともあるというのが最大の脅威です。英語ではその形状からPortuguese-Man-of -War(ポルトガルの兵士)という名で知られており恐れられています。ちなみに本体の形がポルトガルの兵士の帽子に似ているからだそうですが、夏場の水が温んだ季節に海岸にうす青い風船状のものが打ち上げられているのを見たことがあるかたもいるでしょう。これがカツオノエボシの本体で、子供の頃はよく足で潰して遊んでましたが、乾涸びていてもこの本体からはまだ生きている刺胞の触手がランダムに10m以上伸びていて、その触手に触れるだけで被害を受けることもあったりします。

カツオノエボシの刺傷への対処法

気をつけなければいけないのはカツオノエボシに限っては他のクラゲ類への対処法とは真逆で、酢をかけるとその刺激でまだ発射されていない刺胞までが発射されてしまいます。カツオノエボシの刺傷に対しては大量の水、または海水で直接触れることなく触手を洗い流すこと。その後冷湿布を施しながら速やかに病院に搬送します。他のクラゲと同じく心肺停止になるようなら、救急要請を行いながら、救急救命処置が必要になります。

そうそう、海でなんかに刺された!って言っても何に刺されたかわからないケースは多いもの。

クラゲに関しては、まずは生息域で判断するしかないでしょう。沖縄ではまずカツオノエボシはありえないので、普通のクラゲへの対応でまず間違い無いです。

内地の場合はカツオノエボシの被害が最悪なので、カツオノエボシとして対応するのが正解かも。他のクラゲの場合でも悪化させることはありませんので。

イソギンチャクの仲間

イソギンチャクの仲間には多かれ少なかれ、その触手には毒があります。クマノミが住んでいるイソギンチャクにはみなさん結構無頓着に触れてたりするかもしれませんが、指先などのある程度抵抗力の強いところで触れているから大丈夫なだけで、ウチのスタッフにも夏場のシーガルで潜っている時にうっかり素肌の肩がカクレクマノミの棲家になっているセンジュイソギンチャクにちょっと接触しただけでかぶれて大変なことになったことがあります。

その中でも特に毒性が強いのが次の2種。

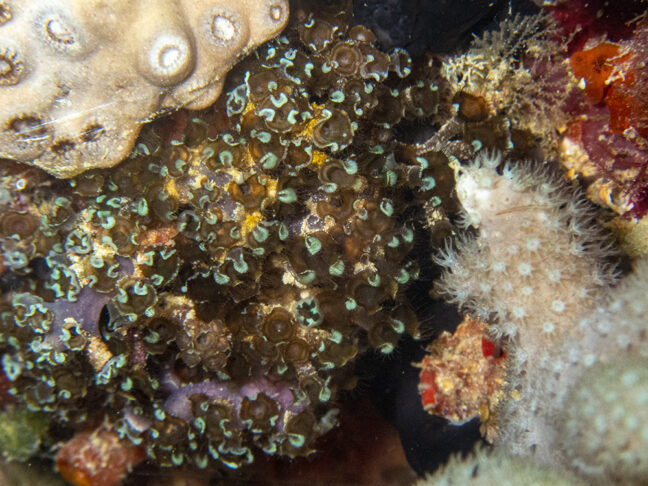

ウンバチイソギンチャク

その名も海の蜂。こいつは超厄介なやつです。こちらの写真は恩納村の山田砂地で撮影したものですが、この個体にはたまたまクリーナーシュリンプが共生していたので気がつきましたが、そうでなければダイビング歴30年超の自分でも気がつかないままスルーするレベル。とにかく普通の岩と全く区別がつかない擬態。その上、万が一触ってしまおうものならタダでは済まないという、超危険生物がこれ! 結構自由に動き回っているようで、いつも潜っているポイントであればこんなところに岩があったかなー、なんて気がつくこともあるかもしれません。読谷の冬の定番、伊奈武でもたまに出ます。あと沖縄で特に多い印象があるのは糸満の大度海岸。ビーチエントリーの際、浅場の砂地でよく見かけます。

ハナブサイソギンチャク

こちらも沖縄ではよく見かけるイソギンチャク。何もない砂地にポンと出てくるイソギンチャクで、刺激を受けると大きな凹みを残して水中に没します。エビやカニなどの共生生物がよくついているため格好の被写体となるイソギンチャクなのですが、撮影時には特に触手に触れないように細心の注意が必要です。

ウンバチイソギンチャクとハナブサイソギンチャクの刺傷への対処法

ウンバチイソインチャクの刺傷への対処は基本的にカツオノエボシへの対処法に準じます。大量の水、または海水で直接触れることなく触手を洗い流し、その後冷湿布を施しながら速やかに病院に搬送。万一、心肺停止に陥るようなら、救急要請と並行して、心肺蘇生法などの救急救命処置が必要になります。

その他のイソギンチャクの刺傷への対処法

その他のイソギンチャクでも体質によってはアナフィラキシーになる恐れも皆無とは言えませんので、必要に応じて心肺蘇生や救急搬送が必要となる場合もありまえますが、普通は患部が被れて腫れ、のちに水疱状になります。被害が広範囲に及ぶ場合や患部の状態が酷い場合には皮膚科などを受診した方がいいに決まってますが、気にならない程度なら市販のステロイド軟膏などを塗っておけば大丈夫でしょう。

ガヤ、ウミヒノキ、イラモなど

腔腸動物は他にもさまざまなグループがあります。

ガヤ・ウミヒノキ類

ガヤの仲間には上のシロガヤ、クロガヤ、ハネガヤの他にも様々な種類が知られていますが、共通するのは岩や消波ブロック、漁礁などにくっついている羽根状の生き物で、ヒドロ虫の仲間に属するグループ。ウミヒノキなどはかなり大型になるものもあり数十センチも伸びるものもあります。また岩の表面をびっしりと覆い尽くすケースや、海に常設されたブイやそのロープにも付着している場合があるので、ロープ潜降・浮上時にも注意が必要です。

こいつに刺されると、チクッとした痛みが走り、人によってはひどい痒みと、皮膚が爛れてしまうことも、素手で触らなければ大丈夫ですが、グローブの隙間の手首とかをうっかり刺されてしまうこともあります。またグローブでガヤに触った場合にはグローブに刺胞が残っていることがあり、海から上がってグローブのまま顔を触ったりすると刺されることもあるので注意が必要です。

ガヤ類の刺傷への対処法

症状がひどい場合には皮膚科を受診しましょう。自分もこの写真を撮ったときにうっかり触れてしまい、翌日ぐらいからひどい痒みに襲われステロイド軟膏と市販の痒み止め(キンカンとか)を塗って凌ぐことおよそ1週間、なんとか痒みは治りましたが、瘡蓋になった患部をうっかり掻いてまた出血の繰り返しです。受傷直後の応急処置としては大量の海水をかけて触手を洗い流し(酢の使用は正誤表には△とありますが、厳禁です。)、我慢できる程度の熱めのお湯をかけるか温湿布すること。お湯がない場合は夏場なら太陽光で熱くなったボートのデッキなどに患部を当てることも有効です。ただし火傷にはくれぐれもご注意を!

イラモ

イラモは海底の岩などに付着している地味な生物。クローズアップ写真を見るとわかるようにラッパ状に開いた口部分の周りに無数の触手があり、刺激を受けると口を閉じて白っぽく見えます。刺胞は口の周りの触手と基部にもあります。うちではアンカーだけではなくボートの後ろから必ずセイフティアンカーをかけるのですが、確実にかかるように岩などにステンレスチェーンで固定するのですが、その際に岩の穴などにチェーンを通すことがありその際に刺されてしまうことがあります。手袋をしていれば大丈夫は大丈夫ですが、粘液状のものがグローブに付着することがあるのでグローブのまま素肌に触れてしまうと受傷することがあります。

イラモへの対処法

基本的にはガヤ類と同様ですが、酢は厳禁です。個人差はあるかもしれませんが、ガヤよりも重症化する傾向にあり、何年も痕が残るケースも。

ファイヤーコーラル(ミレポラ)の仲間

学名で「ミレポラ」の仲間と呼ぶことが多いですが、和名には「アナサンゴモドキ」がつきます。「モドキ」とついてあるように一見サンゴの仲間に見えますが、いわゆるサンゴとは異なりヒドロ虫の仲間でクラゲやガヤに近い仲間です。でもサンゴと同様に骨格を作るので造礁サンゴとしても扱われることもあります。これに刺されると火傷したように痛みが走ることから英語ではファイヤーコーラルと呼ばれています。

写真はイタアナサンゴモドキと呼ばれる板状のものですが、他に枝状のものや岩の周りを取り囲んで成長する被覆状のものもあります。サンゴのような触手ではなくよくみると表面に無数の細くて短い毛のようなものが出ており成長点である先端が少し色が薄く遠目からも白っぽく見えることから、慣れれば簡単に普通のサンゴと区別できます。

直接触れなくても近寄っただけで刺胞が発射されることもありますので注意が必要です。座間味島に「真ん中ポイント」というポイントがありますが、ここには広範囲にホソエダアナサンゴモドキという枝状のミレポラが密生しているのですが、学生時代にガイド中、おそらく他のダイバーがミレポラをフィンで蹴った際にストラップの隙間に枝が挟まっていたのでしょう。自分の上をダイバーが通過した際に自分の首にそのカケラが落ちてきたようで、一瞬激痛に襲われ一体なんだと首を触ったらミレポラの枝が落ちたことがあります。とにかく刺された時の激痛はまさにファイヤー!なのでした。

ミレポラへの対処法

ファーストエイドとしてはガヤ類やイラモと同様です。また重症化率はガヤ類やイラモより高く、場合によっては腎不全を引き起こすケースも報告されているので軽症の場合でも医療機関への受診をお勧めします。

水中の危険生物とファーストエイド(「棘」編 )に続く

さすがにこの話は長くなりそうなので続きは後日少しずつこのテーマのブログを追加していきたいと思います・・・

お楽しみに・・

前の記事へ

次の記事へ